Nuevas Tecnologías en la Administración: Una Revolución Inminente» 🚀💡🌐 Últimas Innovaciones 🌟🔍👩💼.

El año 2024 se está configurando como un período de transformaciones significativas en el mundo tecnológico, marcando un hito en diversos sectores, desde la administración hasta la salud. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), la realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR), y las infraestructuras de datos avanzadas están redefiniendo lo que es posible, llevando a la sociedad hacia una nueva era de progreso y eficiencia.

En el umbral del año 2024, nos encontramos en una coyuntura donde la tecnología no solo redefine nuestro día a día, sino que también está transformando sectores profesionales de manera profunda y específica. Entre ellos, la práctica del derecho, especialmente entre los abogados especialistas en contencioso administrativo, está experimentando una revolución sin precedentes. La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, y las infraestructuras de datos está cambiando la manera en que estos profesionales interactúan con la legislación, la gestión de casos y la administración de la justicia. Este cambio representa no solo un desafío, sino también una oportunidad para mejorar la eficiencia y la precisión en un campo tan crucial como es el derecho administrativo.

La evolución tecnológica en áreas como la inteligencia artificial y el metaverso ofrece a los abogados especialistas en contencioso administrativo herramientas innovadoras para el análisis de datos legales, la gestión de documentos y la simulación de escenarios judiciales. Estos avances permiten una interpretación más rápida y profunda de los casos, mejorando la capacidad de respuesta y la toma de decisiones. Además, la creciente digitalización impulsa una mayor transparencia y accesibilidad en los procesos administrativos, lo cual es esencial para el desarrollo y la aplicación justa del derecho. En este contexto, 2024 se perfila como un año clave para la consolidación de estas tecnologías en el ámbito legal, marcando un antes y un después en la práctica del contencioso administrativo.

Integración de la Inteligencia Artificial en el Metaverso

Avances en Realidad Virtual y Aumentada

Algoritmos de IA en Juegos y Aplicaciones AR

Uno de los avances más sobresalientes en 2024 es la fusión de la inteligencia artificial con el metaverso. Esta integración está dando paso a aplicaciones virtuales innovadoras, especialmente en el sector del entretenimiento y la educación. En los juegos de realidad virtual y las aplicaciones de realidad aumentada, los algoritmos de IA juegan un papel crucial, proporcionando análisis y respuestas en tiempo real que mejoran significativamente la experiencia del usuario.

El Impacto del Metaverso en Diversos Sectores

Transformación Digital a través del Metaverso

La aplicación de estas tecnologías va más allá del entretenimiento, extendiéndose a la educación, la formación profesional y el comercio electrónico, donde se utilizan para crear entornos inmersivos y personalizados que mejoran la comprensión y la participación del usuario.

El Crecimiento de la Industria del Cloud Computing

Expansión Económica y Optimización de TI

Innovaciones en Centros de Datos

La industria del cloud computing se espera que crezca un 16% en 2024, alcanzando un valor de mercado de 727.600 millones de dólares. Esta expansión se debe en gran medida a la gestión eficiente de costes y la optimización de entornos de TI. Además, los centros de datos enfrentan el reto de aumentar su eficiencia energética. Innovaciones como la refrigeración líquida y el uso de energías renovables están ayudando a reducir el impacto ambiental de estas instalaciones cruciales.

Sostenibilidad y Eficiencia Energética

Reducción del Impacto Ambiental

La sostenibilidad se ha convertido en un tema central en la industria del cloud. Las empresas buscan activamente formas de reducir su huella de carbono, implementando soluciones energéticamente eficientes y adoptando energías renovables.

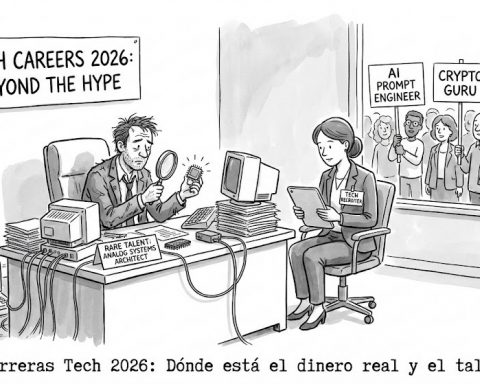

Transformaciones en el Ámbito Laboral

Recuperación Post-Pandemia y Digitalización

Aumento de la Contratación y Capacitación en Tecnología

El sector tecnológico muestra signos de recuperación después de la pandemia, con un aumento en la contratación y un enfoque en la formación en habilidades tecnológicas demandadas, como la inteligencia artificial. Esta tendencia es un indicativo de una digitalización más profunda en todos los sectores, señalando una evolución hacia prácticas laborales más flexibles y basadas en la tecnología.

Enfoque en la Ética y la Sostenibilidad

Vinculación de la Remuneración Ejecutiva con la Sostenibilidad

Las empresas están adoptando modelos de desarrollo más éticos y sostenibles. La remuneración de los ejecutivos se está vinculando cada vez más a criterios de sostenibilidad y responsabilidad social, reflejando un cambio hacia prácticas comerciales más conscientes y éticas.

Adopción de la Infraestructura Hiperconvergente (HCI)

Mejora del Rendimiento y Gestión Eficiente

La infraestructura hiperconvergente (HCI) está ganando popularidad debido a su rendimiento superior y gestión eficiente. Esta tecnología permite a las empresas optimizar sus operaciones de TI, mejorando la agilidad y reduciendo los costos.

Auge del Sector de la Salud Femenina (FemTech)

Tecnologías Específicas para las Necesidades de las Mujeres

El mercado de la salud femenina, conocido como FemTech, es un sector emergente que se espera alcance los 50.000 millones de dólares. Este crecimiento se debe a un enfoque en soluciones tecnológicas específicas para las necesidades de salud de las mujeres, abarcando desde aplicaciones de bienestar hasta dispositivos médicos avanzados.

Un Futuro de Innovación y Cambio

El 2024 se proyecta no solo como un año de recuperación y crecimiento económico sino también como un periodo de innovación tecnológica. Con el avance de la IA, el metaverso, la infraestructura de datos, y la atención a la salud femenina, estamos presenciando el nacimiento de una era de progreso tecnológico que promete transformar la sociedad en múltiples aspectos.